2023年04月06日

無料! 健康ウォーキング参加者募集中!!

和邇を歩いて地元の歴史を再発見しませんか?

健康ウォーキング

歴史ロマンコースを散策して わにの魅力を発見しよう!

和邇から小野にかけて、神社や古墳をめぐる約4.5キロのコースです。

日時 令和5年5月20日(土)午前9時

(12時ごろ解散予定です)

集合場所 和邇図書館前

参加費 無料

申込み 和邇コミュニティセンター窓口 社協BOXへ

または077-594-2234まで

主催 和邇学区社会福祉協議会

健康ウォーキング

歴史ロマンコースを散策して わにの魅力を発見しよう!

和邇から小野にかけて、神社や古墳をめぐる約4.5キロのコースです。

日時 令和5年5月20日(土)午前9時

(12時ごろ解散予定です)

集合場所 和邇図書館前

参加費 無料

申込み 和邇コミュニティセンター窓口 社協BOXへ

または077-594-2234まで

主催 和邇学区社会福祉協議会

2021年01月11日

和邇学区 チョット史跡めぐり(パート8)

新年明けましておめでとうございます。

昨年は和邇学内でも「コロナ禍」の影響で各行事等が中止となり残念でしたが、早く終息し再開されるとイイデスネ!

今年も引き続き和邇学区内の色々な情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

さて、今年最初は昨年につづき、チョット散策気分で和邇学区内の史跡(パート8)を紹介します。

今回は、和邇南浜 一念山 慶専寺の歴史についてご紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

和邇南浜 一念山 慶専寺

和邇南浜 一念山 慶専寺

一念山慶専寺(きょうせんじ)は、天皇三条帝の寛弘(かんこう)年(1011 年~1016 年頃)恵心僧都(えしんそうず)(源信和尚)によって草創されたと伝えられる。

応仁2年(1468 年)蓮如上人(54 歳)が御化導(ごかどう)の折、当地へ立ち寄られ「此の地は霊地なり」と仰せられ一宇を建立せられる。

慶長年間(1596 年~1614 年)に時の元号の一字を取って慶専寺の寺名を正式に許された。

※御化導:徳をもって人を感化して善に導くこと。

昨年は和邇学内でも「コロナ禍」の影響で各行事等が中止となり残念でしたが、早く終息し再開されるとイイデスネ!

今年も引き続き和邇学区内の色々な情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

さて、今年最初は昨年につづき、チョット散策気分で和邇学区内の史跡(パート8)を紹介します。

今回は、和邇南浜 一念山 慶専寺の歴史についてご紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

一念山慶専寺(きょうせんじ)は、天皇三条帝の寛弘(かんこう)年(1011 年~1016 年頃)恵心僧都(えしんそうず)(源信和尚)によって草創されたと伝えられる。

応仁2年(1468 年)蓮如上人(54 歳)が御化導(ごかどう)の折、当地へ立ち寄られ「此の地は霊地なり」と仰せられ一宇を建立せられる。

慶長年間(1596 年~1614 年)に時の元号の一字を取って慶専寺の寺名を正式に許された。

※御化導:徳をもって人を感化して善に導くこと。

2020年12月12日

和邇学区 チョット史跡めぐり(パー7)

チョット散策気分で和邇学区内の史跡(パート7)を紹介します。

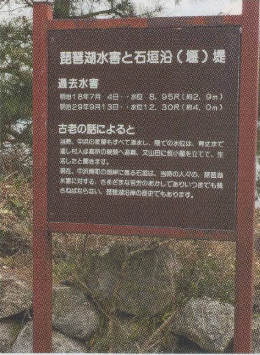

今回は、和邇浜の琵琶湖岸の石垣についてご紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

和邇浜 琵琶湖岸の石垣

和邇浜 琵琶湖岸の石垣

琵琶湖には多くの河川が流入していますが、流れ出ているのは主に瀬田川の一河川です。このため、過去には流域で大雨などが降ると、琵琶湖の水位が上がり、周囲に溢れ出し、家屋や田畑などの多くが浸水の被害を受けていたため、琵琶湖岸に石積みの築堤を設け、洪水を防ごうとしていました。明治二九年の大雨で琵琶湖沿岸では多くの地域が浸水し、100 人以上の死傷者を出し、五万七千戸以上の浸水被害があり、これを機に瀬田川の大規模な浚渫や南郷の洗堰の構築等が進められ、琵琶湖の水量の管理がなさ

れています。

今回は、和邇浜の琵琶湖岸の石垣についてご紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

琵琶湖には多くの河川が流入していますが、流れ出ているのは主に瀬田川の一河川です。このため、過去には流域で大雨などが降ると、琵琶湖の水位が上がり、周囲に溢れ出し、家屋や田畑などの多くが浸水の被害を受けていたため、琵琶湖岸に石積みの築堤を設け、洪水を防ごうとしていました。明治二九年の大雨で琵琶湖沿岸では多くの地域が浸水し、100 人以上の死傷者を出し、五万七千戸以上の浸水被害があり、これを機に瀬田川の大規模な浚渫や南郷の洗堰の構築等が進められ、琵琶湖の水量の管理がなさ

れています。

2020年09月05日

和邇学区 チョット史跡めぐり(パート5)

チョット散策気分で和邇学区内の史跡(パート5)を紹介します。

今回は和邇学区内の史跡(パート1)にて紹介しました小野神社について再度、紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

小野神社

小野神社

御祭神の米餅鶏人使命(たかねつきおおおみのみこと)は 、遣隋使として随の国に赴いた小野妹子(おののいもこ)の先祖で、日本で初めて餅つきをしたと伝えられ、菓子作りの神様として菓子業者から広く信仰を集めています。

同じ境内の中に小野篁(おののたかむら)を祀る小野篁神社や平安時代の能書家の一人と伝えられる小野道風(おののとうふう)を祀る小野道風神社があり、社殿はそれぞれ国の重要文化財に指定されています。

社宝の中に、平安時代末に書かれたといわれる大般若経(だいはんにやきょう)六百巻と南北朝の年号が墨書されている経箱があります。

小野妹子祭

今回は和邇学区内の史跡(パート1)にて紹介しました小野神社について再度、紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

御祭神の米餅鶏人使命(たかねつきおおおみのみこと)は 、遣隋使として随の国に赴いた小野妹子(おののいもこ)の先祖で、日本で初めて餅つきをしたと伝えられ、菓子作りの神様として菓子業者から広く信仰を集めています。

同じ境内の中に小野篁(おののたかむら)を祀る小野篁神社や平安時代の能書家の一人と伝えられる小野道風(おののとうふう)を祀る小野道風神社があり、社殿はそれぞれ国の重要文化財に指定されています。

社宝の中に、平安時代末に書かれたといわれる大般若経(だいはんにやきょう)六百巻と南北朝の年号が墨書されている経箱があります。

小野妹子祭

2020年08月10日

和邇学区 チョット史跡めぐり(パート4)

チョット散策気分で和邇学区内の史跡(パート4)を紹介します。

今回は和邇高城地区にある和邇高城報恩寺の秘仏について紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

「和邇高城報恩寺の秘仏」

報恩寺に安置されている十一面観世音菩薩立像(恵心都僧作と言われている。)は、身の丈約ニメートルで大きな厨子の内に安置され、秘仏として三十三年毎の御開帳時しかお姿を拝むことができません。

安置されて約四百五十年近くなるそうですが、いかなるときも見守り続け、全ての衆生を救済される慈愛の十一面観世音菩薩が心の支えとなってくださるそうです。

(平成十年御開帳時の写真報恩寺提供)

今回は和邇高城地区にある和邇高城報恩寺の秘仏について紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

「和邇高城報恩寺の秘仏」

報恩寺に安置されている十一面観世音菩薩立像(恵心都僧作と言われている。)は、身の丈約ニメートルで大きな厨子の内に安置され、秘仏として三十三年毎の御開帳時しかお姿を拝むことができません。

安置されて約四百五十年近くなるそうですが、いかなるときも見守り続け、全ての衆生を救済される慈愛の十一面観世音菩薩が心の支えとなってくださるそうです。

(平成十年御開帳時の写真報恩寺提供)

2020年07月01日

和邇学区 チョット史跡めぐり(パート3)

チョット散策気分で和邇学区内の史跡(パート3)を紹介します。

今回は国道161号線(湖西道路)の西側に位置する栗原の棚田と集落について紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

◇栗原の棚田と集落

◇栗原の棚田と集落

栗原は比良山系の南端、標高二〇〇メートルに位置する小高い丘陵地に形成された集落で、田畑が開墾され集落が形づくられたのは鎌倉時代のことです。

明治十三年刊行の県物産誌によると、八十七戸四百四十八人・田地八十七町五反・畑地四町六反・牛五十六頭と記録され、製茶製造は一軒につき四十斤を生産していました。

栗原は、山と水と人との関わりを密接にし、神社の祭礼などを通して意識の結束を強め、地域固有の文化を育み、自然と人との距離を大切にしながら、精神に支えられた文化を引き継いでいます。

水分神社奥の権現様

今回は国道161号線(湖西道路)の西側に位置する栗原の棚田と集落について紹介します。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

栗原は比良山系の南端、標高二〇〇メートルに位置する小高い丘陵地に形成された集落で、田畑が開墾され集落が形づくられたのは鎌倉時代のことです。

明治十三年刊行の県物産誌によると、八十七戸四百四十八人・田地八十七町五反・畑地四町六反・牛五十六頭と記録され、製茶製造は一軒につき四十斤を生産していました。

栗原は、山と水と人との関わりを密接にし、神社の祭礼などを通して意識の結束を強め、地域固有の文化を育み、自然と人との距離を大切にしながら、精神に支えられた文化を引き継いでいます。

水分神社奥の権現様

2020年06月03日

@@和邇学区 チョット史跡めぐり(パート2)@@

前回につづき、チョット散策気分で和邇学区内の史跡(パート2)を紹介します。

今回は県道311号線と大津市道1105号線の交差点に鎮座する『榎』顕彰碑の紹介です。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

榎の宿(『榎』顕彰碑)

榎の宿(『榎』顕彰碑)

十字路の真ん中に、石垣の上に注連縄が巻かれ『榎』と彫られた大きな石。この地は古来から北陸道・和邇の宿場として湖西の交通の要でした。江戸時代の徳川幕府は、全国の街道に一里塚を設けるように指示、ここの一里塚にも榎の木を植え、「榎の宿」と呼ばれ、また、この榎は「天皇神社」ご神木として噂宗されていましたが、樹齢360年余で朽ち、昭和43 年に神木榎と榎の宿を偲ぶ有志により「榎の顕彰碑」として建立されたとのことです。

左の写真は、「天皇神社」ご神木として噂宗されていた当時の「榎の木」です。

同交差点の南側から北方面(和邇駅方向)を望む。

今回は県道311号線と大津市道1105号線の交差点に鎮座する『榎』顕彰碑の紹介です。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

十字路の真ん中に、石垣の上に注連縄が巻かれ『榎』と彫られた大きな石。この地は古来から北陸道・和邇の宿場として湖西の交通の要でした。江戸時代の徳川幕府は、全国の街道に一里塚を設けるように指示、ここの一里塚にも榎の木を植え、「榎の宿」と呼ばれ、また、この榎は「天皇神社」ご神木として噂宗されていましたが、樹齢360年余で朽ち、昭和43 年に神木榎と榎の宿を偲ぶ有志により「榎の顕彰碑」として建立されたとのことです。

左の写真は、「天皇神社」ご神木として噂宗されていた当時の「榎の木」です。

同交差点の南側から北方面(和邇駅方向)を望む。

2020年05月08日

@@和邇学区 チョット史跡めぐり@@

今回は、チョット散策気分で和邇学区内の史跡を紹介します。今後も時々紹介していきます。初回は小野地区に鎮座されている小野神社です。

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

祭神は、明治時代にできた『小野神社明細帳』によると、第五代天皇孝昭天皇の第一皇子、天足彦国押人命とその七世の孫、米餅搗大使主命である。米餅搗大使主命は、応神天皇の頃に日本で最初に餅をついた、餅作りの始祖といわれ現在では、お菓子の神様として信仰を集めている。

この神社は、小野妹子・小野篁・小野道風などを生んだ古代の名族小野氏の氏神社である。推古天皇の代に小野妹子が、先祖を祀って創建したと伝える。平安時代、小野篁(802~852)のときに、同族が小野神社に集まって氏神を祀ったことは、『続日本後紀』に詳しく載っている。

大和朝廷成立以前この地において、今の大阪府・京都府・奈良県・三重県・愛知県・滋賀県の広い地域を統治されていた名族であり、諸国に多い小野の地名・氏族の発祥地・祖神でもある。

(境内掲示及び小野神社ホームページ資料より引用)

(本資料は「和邇地区民生委員児童委員協議会」よりご提供いただきました。)

小野神社の歴史

小野神社は、延長5年(927)完成の『延喜式』神名帳に「小野神社二座名神大」とあり、日吉神社と並ぶ官幣大社であった。現在の社殿は、江戸時代に再建されたと伝えられている。祭神は、明治時代にできた『小野神社明細帳』によると、第五代天皇孝昭天皇の第一皇子、天足彦国押人命とその七世の孫、米餅搗大使主命である。米餅搗大使主命は、応神天皇の頃に日本で最初に餅をついた、餅作りの始祖といわれ現在では、お菓子の神様として信仰を集めている。

この神社は、小野妹子・小野篁・小野道風などを生んだ古代の名族小野氏の氏神社である。推古天皇の代に小野妹子が、先祖を祀って創建したと伝える。平安時代、小野篁(802~852)のときに、同族が小野神社に集まって氏神を祀ったことは、『続日本後紀』に詳しく載っている。

大和朝廷成立以前この地において、今の大阪府・京都府・奈良県・三重県・愛知県・滋賀県の広い地域を統治されていた名族であり、諸国に多い小野の地名・氏族の発祥地・祖神でもある。

(境内掲示及び小野神社ホームページ資料より引用)